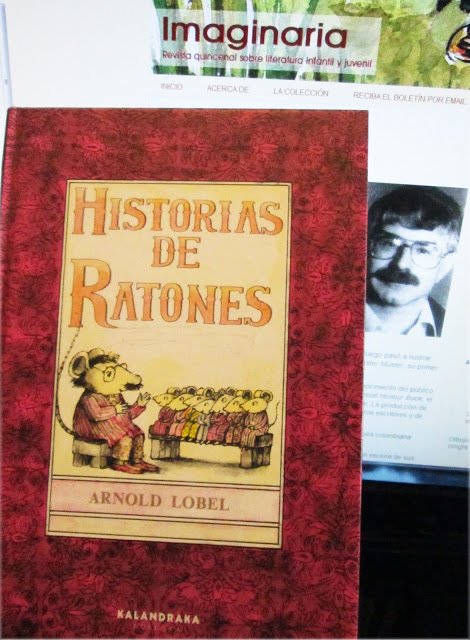

A principios de los noventa, cuando Jorge Varlotta vivía en Colonia junto a Alicia Hoppe y Juan Ignacio Fernández (hijo de Alicia, hijo de los dos), fui muchas veces a pasar varios días en su casa. Una de esas veces, en febrero del 91, saqué las fotos de Jorge que ahora se convirtieron en, digamos, canónicas. Otra, en marzo, hicimos el corto Alea Jacta Est.

Entre el 90 y el 91, como se sabe, Jorge escribió El discurso vacío. En algún momento del 92, aprovechando una de mis visitas, me dio a leer el primer borrador del libro, que acababa de armar a partir de las notas manuscritas y el texto titulado “El discurso vacío”. Me entusiasmó, me pareció el mejor libro de Jorge, se lo dije. También le critiqué un aspecto puramente formal: largas secciones subrayadas, con la intención de que aparecieran luego en itálicas, que a mi modo de ver entorpecían la lectura, generaban una relación diferente del lector con el texto y, eventualmente, corrían el riesgo de perder ese rasgo artificial que no era parte del texto en sí. Estuvo de acuerdo y quedó en pensarlo.

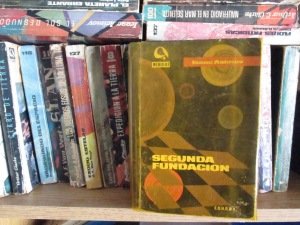

El libro apareció recién en 1996. (Este ejemplar es de la segunda edición, publicada en octubre de 2004, apenas después de la muerte de Jorge. Tuve un ejemplar de la primera y lo perdí, seguramente por prestarlo.)

Jorge tuvo la generosidad de mencionar esa mínima contribución mía en la nota introductoria.

Con respecto a las “pequeñas operaciones quirúrgicas” que menciona la nota, tengo que decir que la versión original era ostensiblemente más larga. Como Jorge no tiraba nada, supongo que esa versión debe estar en el archivo de sus papeles, pero hasta ahora nadie la encontró. Ojalá aparezca algún día.

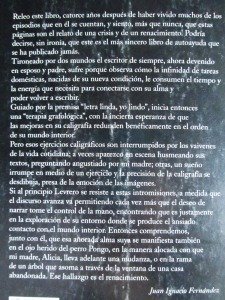

La segunda edición de Trilce se cierra con una hermosa nota de contratapa que escribió Juan Ignacio Fernández, el chico que correteaba por la casa a principios de los noventa y ahora, en 2004, se había convertido en un adulto reflexivo que estaba generando su propia obra artística, valiosa, en cine.

Jorge, Juan Ignacio, Alicia, el perro Pongo, en febrero de 1991, en medio de la escritura de El discurso vacío: